CATEGORY:実物 日本軍

2013年12月23日

日本軍 改四五式外套/四五式外套

はい、三連休になっていたので連続外套自慢更新です。

今回は昨今の日本軍ファンの間で大流行の改四五式外套です。

元になった四五式外套というのは、明治三十九年に正式化された

軍衣袴外套の形状をほぼそのまま踏襲したもので、四五式の名のとおり

明治四十五年に正式化されました。

(あいだに四二式という試製だか何かがあるそうですが私は詳細知らないっス)

生地色や細部の変更をされながら昭和五年の制定までこのままの形を保っていました。

倉庫に物があれば使うのが軍隊だと思うので終戦まで使用されていた様子です。

改四五式というと、一般的には四五式に対して袖の緋線が無い というのが

大方の認識ですが緋線のある改四五式は存在しています。

というのも、大正七年に四五式から改四五式になった際の変更点が

徴兵検査の基準変更に伴う寸法の見直しだけですので、

四五式、改四五式の差は外見上御座いません。

続く大正九年の改正では夏衣袴の生地色の変更のみ。

大正十一年の改正で軍衣外套も生地色の変更と

軍衣袴外套の緋線の廃止となっているからで

四五式、改四五式の生産数では緋線の付けたまま生産されたもの

が圧倒的多数を占めていると推測されます。

もちろん、十一年の改正にあわせてそれまであった軍衣袴外套の緋線は

外されたので、緋線の残っている軍衣袴外套は非常に貴重なものです。

前置きが長くなりましたが、というか上記のはwikに書いてあるので

参照にどうぞ。

改四五式外套です。

ツイッタでみんなして複製外套買ってて羨ましかったので

切り取られてた頭巾をテキトーに縫い付けてスタイルだけでも当時を

再現しようと努力しました。縫い針3本を犠牲にして・・・・。

覆面の使用状況

覆面は未使用時に留めて置く釦はないので垂れ下がったままになります。

四五式の特徴、ダブル配列の釦。

この表面に出た縫い目は内張りの縫い目です。

外套裾の状況。

先に紹介した昭五式、九八式より豪勢な感じです。(縫い目が二条なだけd)

背面

この外套では剣留釻が欠でしたのでふきや商店さんにて

再生を依頼しました。当て布の形状等は違っています。

裾を上げる時はこのようになります。

後裂の釦。

改四五式では釦は4つです。

後裂の始めはこのようになっています。

外套内側です。

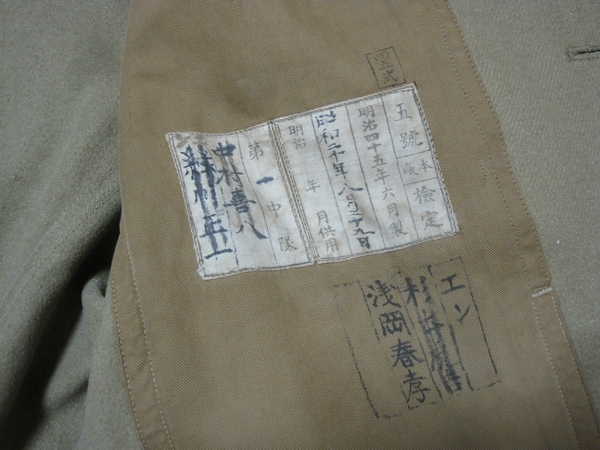

検定印

大正九年製

十一年まで生地質の変更はなかったというのが

正しければ、四五式制定以降本体生地色は変更が

無いという事ですね。

ここが物入れとして使用できます。

釦も飾り釦も裏地に補強があります。

この釦は

外套右側下部のボタンホールに通すものです。

内側全体。

昭五式以降とはまったく違う形状です。

切り込み式の物入れの裏は本体生地と同質のものです

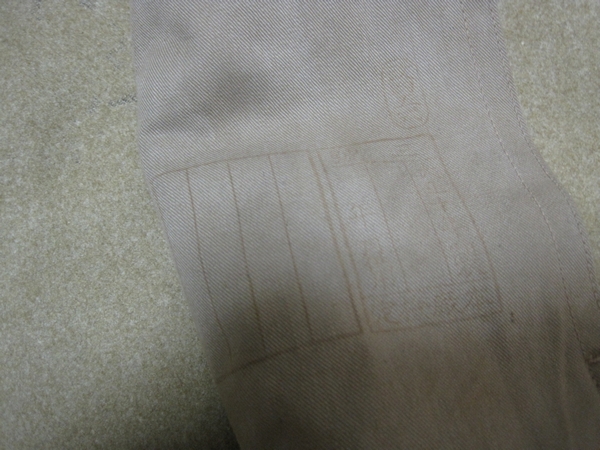

後裂裏側

後裂始めの裏地

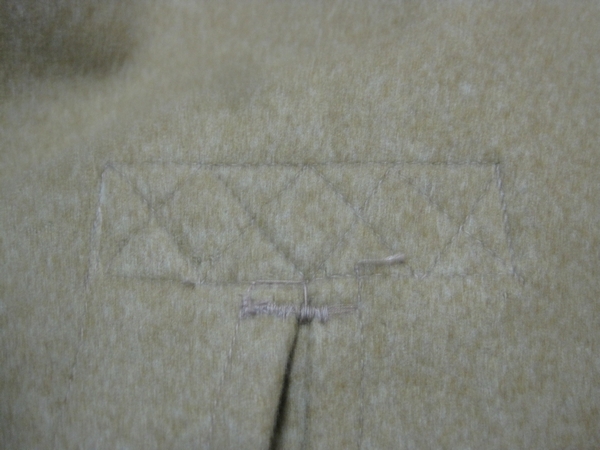

肩章留め

ここもふきや商店さんで再生してもらいました。

生地表に縫い目がでるのは昭五式も一緒ですね

肩章留内側

緋線を取り外した袖。

もう一つ改四五式外套

襟の内側に穴がありましたが目立たない部分です

検定印

・・・十年製かな。。。?

そういえば当時物の釦

この外套驚いたのが

剣留釻が残っていました。

剣留釻アップです。

現在家にある三つ目の四五式外套

内側の様子

何かっていうと

これ元四五式なんですよ。

後のものに比べ内張りや検定印のところに異差があります。

初期の四五式軍衣袴外套で「四五式」の枠は長方形になっている様子。

昭和二十年八月二十九日の書き込みが見られます。

外地で十五日以降に使用されていたのでしょうか

背面

剣留釻や頭巾は取られています。

後裂始めの裏補強布の形状が

上記の改四五式とは違う様子です。

ほ という訳で改四五式外套でした。

今まで入手した改四五式外套は合計で5着でしたが

全て肩章留、頭巾、剣留釻は外されていました。

肩章留はともかく、頭巾や剣留釻が残っているのは

非常に貴重だと思われます。

「着れないサイズだからいいや~」とか言って

歴史的なものを逃すのはもったいないですよ。

複製との比較にもやはり実物は必要ですしね。

というわkで良いお年を

今回は昨今の日本軍ファンの間で大流行の改四五式外套です。

元になった四五式外套というのは、明治三十九年に正式化された

軍衣袴外套の形状をほぼそのまま踏襲したもので、四五式の名のとおり

明治四十五年に正式化されました。

(あいだに四二式という試製だか何かがあるそうですが私は詳細知らないっス)

生地色や細部の変更をされながら昭和五年の制定までこのままの形を保っていました。

倉庫に物があれば使うのが軍隊だと思うので終戦まで使用されていた様子です。

改四五式というと、一般的には四五式に対して袖の緋線が無い というのが

大方の認識ですが緋線のある改四五式は存在しています。

というのも、大正七年に四五式から改四五式になった際の変更点が

徴兵検査の基準変更に伴う寸法の見直しだけですので、

四五式、改四五式の差は外見上御座いません。

続く大正九年の改正では夏衣袴の生地色の変更のみ。

大正十一年の改正で軍衣外套も生地色の変更と

軍衣袴外套の緋線の廃止となっているからで

四五式、改四五式の生産数では緋線の付けたまま生産されたもの

が圧倒的多数を占めていると推測されます。

もちろん、十一年の改正にあわせてそれまであった軍衣袴外套の緋線は

外されたので、緋線の残っている軍衣袴外套は非常に貴重なものです。

前置きが長くなりましたが、というか上記のはwikに書いてあるので

参照にどうぞ。

改四五式外套です。

ツイッタでみんなして複製外套買ってて羨ましかったので

切り取られてた頭巾をテキトーに縫い付けてスタイルだけでも当時を

再現しようと努力しました。縫い針3本を犠牲にして・・・・。

覆面の使用状況

覆面は未使用時に留めて置く釦はないので垂れ下がったままになります。

四五式の特徴、ダブル配列の釦。

この表面に出た縫い目は内張りの縫い目です。

外套裾の状況。

先に紹介した昭五式、九八式より豪勢な感じです。(縫い目が二条なだけd)

背面

この外套では剣留釻が欠でしたのでふきや商店さんにて

再生を依頼しました。当て布の形状等は違っています。

裾を上げる時はこのようになります。

後裂の釦。

改四五式では釦は4つです。

後裂の始めはこのようになっています。

外套内側です。

検定印

大正九年製

十一年まで生地質の変更はなかったというのが

正しければ、四五式制定以降本体生地色は変更が

無いという事ですね。

ここが物入れとして使用できます。

釦も飾り釦も裏地に補強があります。

この釦は

外套右側下部のボタンホールに通すものです。

内側全体。

昭五式以降とはまったく違う形状です。

切り込み式の物入れの裏は本体生地と同質のものです

後裂裏側

後裂始めの裏地

肩章留め

ここもふきや商店さんで再生してもらいました。

生地表に縫い目がでるのは昭五式も一緒ですね

肩章留内側

緋線を取り外した袖。

もう一つ改四五式外套

襟の内側に穴がありましたが目立たない部分です

検定印

・・・十年製かな。。。?

そういえば当時物の釦

この外套驚いたのが

剣留釻が残っていました。

剣留釻アップです。

現在家にある三つ目の四五式外套

内側の様子

何かっていうと

これ元四五式なんですよ。

後のものに比べ内張りや検定印のところに異差があります。

初期の四五式軍衣袴外套で「四五式」の枠は長方形になっている様子。

昭和二十年八月二十九日の書き込みが見られます。

外地で十五日以降に使用されていたのでしょうか

背面

剣留釻や頭巾は取られています。

後裂始めの裏補強布の形状が

上記の改四五式とは違う様子です。

ほ という訳で改四五式外套でした。

今まで入手した改四五式外套は合計で5着でしたが

全て肩章留、頭巾、剣留釻は外されていました。

肩章留はともかく、頭巾や剣留釻が残っているのは

非常に貴重だと思われます。

「着れないサイズだからいいや~」とか言って

歴史的なものを逃すのはもったいないですよ。

複製との比較にもやはり実物は必要ですしね。

というわkで良いお年を